Eine heilige Begegnung von Erinnerung, Glauben und Identität

Von H.E. Vera Baboun, Botschafterin Palästinas in Chile

Die Ausstellung „Bethlehem wiedergeboren: Die Wunder der Geburt Christi” nach Chile zu bringen, war weit mehr als ein kulturelles Unterfangen – es ist eine tiefgreifende Bekräftigung der Identität, Widerstandsfähigkeit und gemeinsamen Menschlichkeit. Im Mittelpunkt steht die immense und lebendige spirituelle Botschaft von Bethlehem, dem Geburtsort Jesu Christi und der Hauptstadt der Weihnachtsgeschichte.

Chile, Heimat der größten palästinensischen Diaspora außerhalb der arabischen Welt, hat eine tiefe symbolische Bedeutung. Es ist ein Land, in dem Generationen von Palästinensern ihre Identität, ihre Kultur und ihr tiefes Zugehörigkeitsgefühl über Kontinente hinweg bewahrt haben.

In diesem Zusammenhang bot die Ausstellung „Bethlehem Reborn“ sowohl der Diaspora als auch der breiten chilenischen Öffentlichkeit eine einzigartige Gelegenheit, sich wieder mit einem Erbe zu verbinden, das oft nur aus der Ferne erlebt wurde. Die Wahl des Ausstellungsortes – das Centro Cultural La Moneda (CCLM) im Präsidentenpalast in Santiago – war von entscheidender Bedeutung. Als eine der angesehensten kulturellen Einrichtungen Chiles verleiht das CCLM der Ausstellung nationale Sichtbarkeit und Prestige und verstärkt so ihre Reichweite und Wirkung. Es hat „Bethlehem Reborn“ zu einer eindrucksvollen und sichtbaren Hommage an das bleibende Erbe Bethlehems und die gemeinsame Geschichte, für die es steht, gemacht.

Mit der Leitung der Restaurierung der Geburtskirche bekräftigte der Staat Palästina, vertreten durch das Palästinensische Präsidialkomitee für die Restaurierung der Geburtskirche, seine Verantwortung für den Schutz seines Erbes – nicht als passives Subjekt der Geschichte, sondern als aktiver Hüter eines heiligen Vermächtnisses. Durch die Vermittlung dieser Geschichte konnten die Besucher miterleben, wie die Palästinenser trotz der Ungerechtigkeiten, unter denen sie leben, nicht nur Steine und Mosaike restaurieren, sondern auch ihre Identität, Würde und Erinnerung für künftige Generationen.

Die Ausstellung „Bethlehem Reborn“ kam in Santiago während einer der dunkelsten Phasen der palästinensischen Geschichte an – der anhaltenden israelischen Militäraggression gegen Gaza und der eskalierenden Ungerechtigkeit in Palästina. Inmitten dieser Verwüstung ist „Bethlehem Reborn“ zu einer moralischen Stimme geworden, die sich weigert zu schweigen und stattdessen eine Geschichte der Widerstandsfähigkeit erzählt. Schon der Name ist ein Aufruf zu neuer Hoffnung, Frieden und Menschlichkeit. Eine Besucherin fasste es bewegend zusammen:

„Ich bin die Enkelin von Palästinensern… diese Ausstellung hat mir geholfen, nicht nur den Schmerz, sondern auch die Schönheit, die Majestät und die Göttlichkeit der Geschichte unseres Volkes zu sehen.“

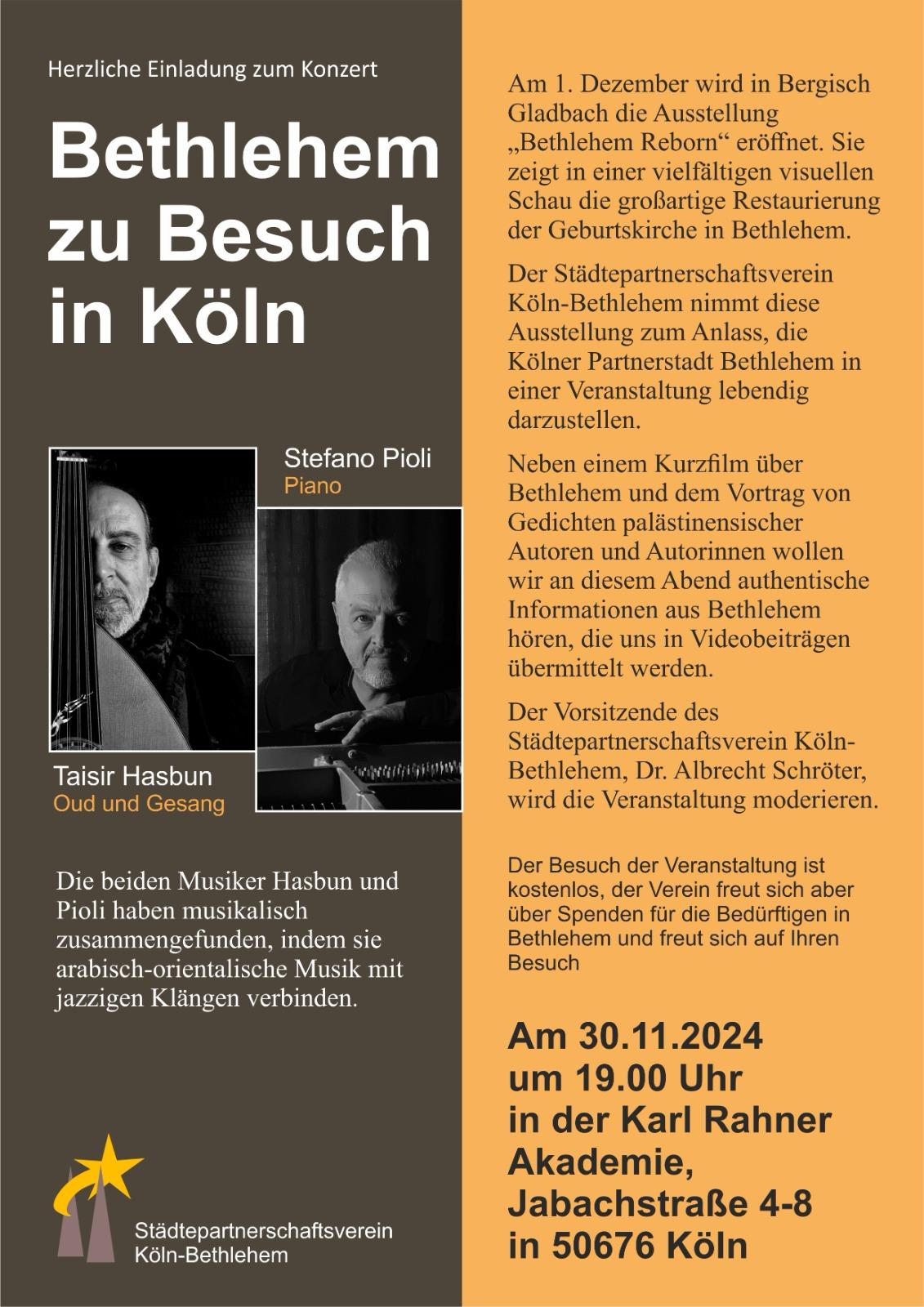

Die Eröffnung der Ausstellung am 13. März 2025 wurde besucht vom chilenischen Außenminister Alberto van Klaveren, der palästinensische Staatsminister für auswärtige Angelegenheiten, Dr. Varsen Aghabekian, und Dr. Khouloud Daibes, die Geschäftsführerin der Bethlehem Development Foundation. Ihre Anwesenheit symbolisierte die tiefe Solidarität Chiles mit Palästina und bekräftigte, dass Kulturdiplomatie, wenn sie auf Gerechtigkeit und Empathie basiert, den Dialog, das Verständnis und eine dauerhafte Freundschaft fördert.

Die Ausstellung „Bethlehem Reborn“ hat nicht nur eine kulturelle und historische Erzählung nach Santiago gebracht, sondern auch eine tiefgründige spirituelle Botschaft. In einer Welt, die von Zersplitterung und zunehmender Gleichgültigkeit geprägt ist, erinnert die Ausstellung eindringlich daran, dass Bethlehem – wo die Botschaft des Friedens, der Demut und der universellen Liebe zum ersten Mal verkündet wurde – lebendig, widerstandsfähig und heilig bleibt. Für die Menschen in Santiago, von denen viele eine alte Verbindung zu Bethlehem haben, ist die Ausstellung mehr als eine Begegnung mit einem Ort – sie ist eine spirituelle Heimkehr. Sie verbindet den Glauben wieder mit seinen Ursprüngen und lädt dazu ein, über das beständige Licht nachzudenken, das Bethlehem selbst inmitten der Zerstörung symbolisiert. Für Santiago ist die Ausstellung zu einem Ort geworden, an dem Glaube und Solidarität aufeinander treffen und Bethlehems Ruf nach Frieden uneingeschränkt Gehör findet.

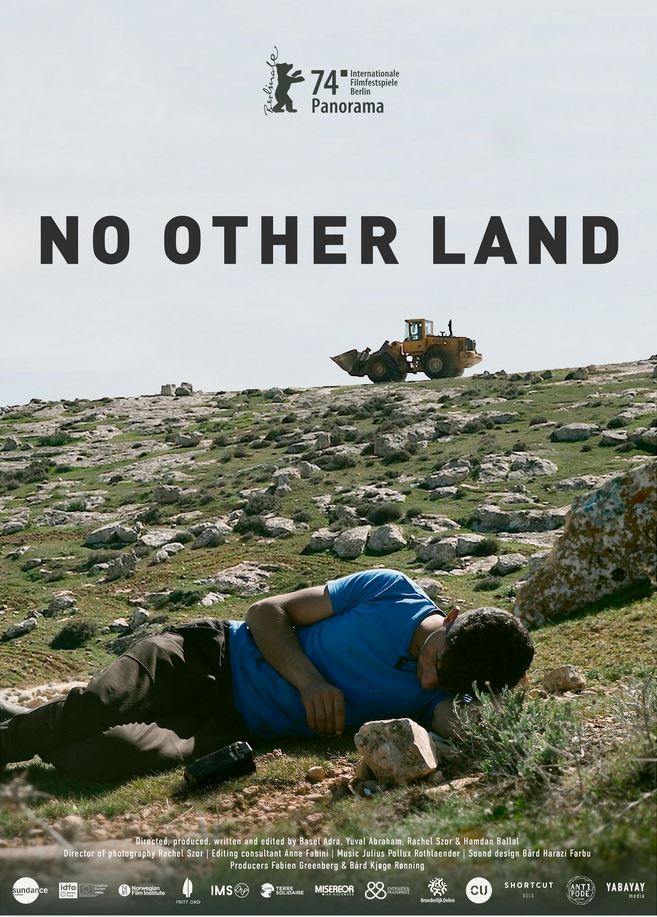

In den letzten drei Monaten hat die Ausstellung die Besucher eingeladen, sich mit der lebendigen Kultur Palästinas auseinanderzusetzen. Die Botschaft des Staates Palästina in Chile hat ein reichhaltiges Programm mit Aktivitäten zusammengestellt, die die Verbindung und Beteiligung fördern sollen – sei es durch Verkostungen traditioneller Gerichte, Einführungskurse in die arabische Sprache, Ausstellungen filigraner Tatreez-Stickereien, Dabkeh-Aufführungen, Lesungen aus den Werken von Mahmoud Darwish oder die kuratierte Filmreihe, darunter No Other Land (2024). Das Kulturprogramm ist weit mehr als eine Reihe von Veranstaltungen – es ist eine kraftvolle Bekräftigung der palästinensischen Identität und Kultur.

Die Resonanz in der Öffentlichkeit war außergewöhnlich: Über 50.000 Besucherinnen und Besucher kamen zur Ausstellung, sodass sie bis zum 27. Juli 2025 verlängert wurde. Diese begeisterte Resonanz spiegelt das regionale Verlangen nach einem sinnvollen spirituellen und kulturellen Dialog wider. Unter der Leitung von Regina Rodríguez und dem engagierten Team des CCLM hat sich die Ausstellung von einer konventionellen Ausstellung zu einem dynamischen, immersiven Erlebnis entwickelt, das bei allen Besuchern einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Ein Besucher schrieb in das Gästebuch der Ausstellung: „Es war wirklich wunderbar, besonders die Nachbildung des Ortes, an dem unser Herr geboren wurde. Ich bin sehr bewegt und zutiefst dankbar.“

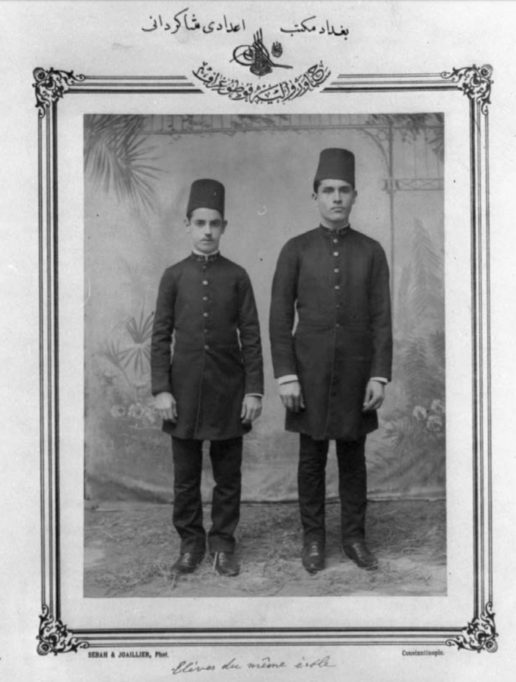

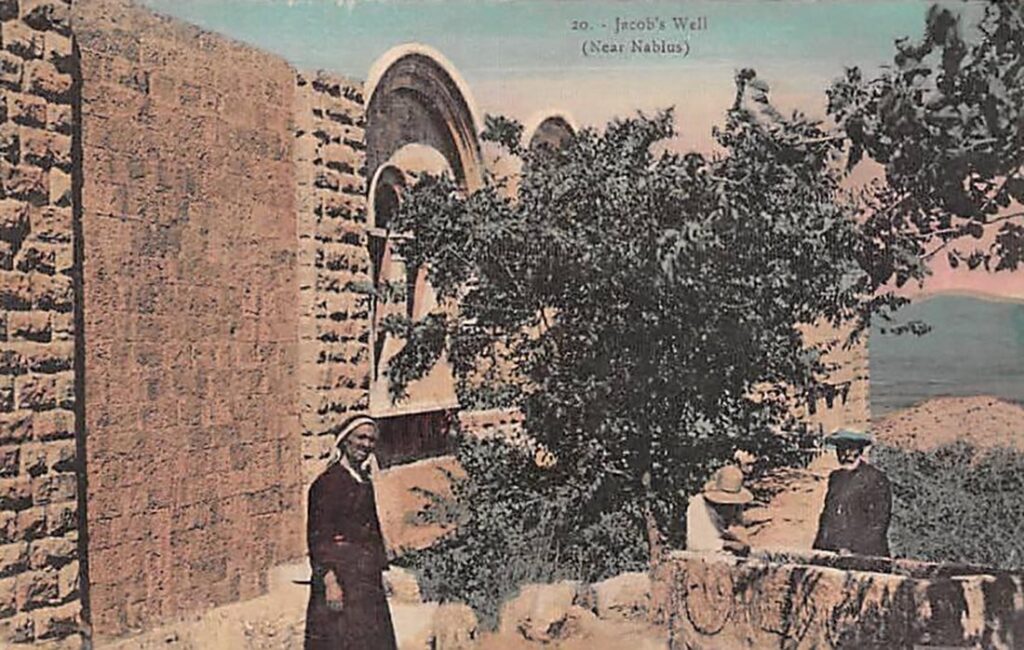

Bethlehem Reborn wurde unter der Leitung der Botschaft des Staates Palästina beim Heiligen Stuhl in Zusammenarbeit mit der Bethlehem Development Foundation und mit Unterstützung des Präsidialkomitees für die Restaurierung der Geburtskirche und Dr. Ramzi Khouri ins Leben gerufen. Die Ausstellung in Santiago wurde durch die herausragende kuratorische Arbeit von Tayseer Masrieh Hazboun weiter aufgewertet, dessen Professionalität und Weitsicht die kulturelle Exzellenz Palästinas in ihrer besten Form zeigen. George Al Ama hat die Ausstellung mit seltenen historischen Stücken bereichert, darunter eine Nachbildung der Geburtskirche aus Perlmutt von Yousef Zoughbi aus dem Jahr 1936 und zwei traditionelle Thobes (bestickte Kleider) von Malak. Botschafter Patricio Hales (Chilene palästinensischer Herkunft) hat ebenfalls mit vier Originalgemälden der Geburtskirche teilgenommen und damit eine sehr persönliche künstlerische Hommage an das spirituelle Herz Bethlehems geschaffen.

Ohne die großzügige Unterstützung der Förderer wäre diese Ausstellung nicht möglich gewesen. Besondere Anerkennung gilt dem Hauptspender, der Familie Jarur, deren tiefe Wurzeln in Bethlehem der Initiative ihre spirituelle Grundlage gegeben haben, sowie der Consolidated Contractors Company (CCC), deren unermüdliche Unterstützung seit Beginn der Ausstellung im Jahr 2020 von unschätzbarem Wert war. Unser aufrichtiger Dank gilt auch der Bank of Palestine und den großzügigen Beiträgen der chilenisch-palästinensischen Winpack, André Baboun und Brothers, Naim Jadue Ganem, María Ivón Abuawad und Sergio Abu Mohor Lolas. Ihr gemeinsames Engagement hat es ermöglicht, eine bedeutende Brücke zwischen Kontinenten, Generationen und gemeinsamen Erzählungen zu schlagen.

Der Erfolg von „Bethlehem Reborn“ in Chile spiegelt sich in den Zehntausenden von Besuchern wider, die sich vom Geist Bethlehems, der reichen palästinensischen Kultur und der Widerstandsfähigkeit eines Volkes, das seit langem Ungerechtigkeit erleidet, angezogen fühlten. Die Ausstellung bietet mehr als nur eine historische Erzählung – sie ist zu einem lebendigen Zeugnis der ungebrochenen Verbindung des palästinensischen Volkes zu seinem Land, seinem Erbe und seiner unerschütterlichen Hoffnung auf Gerechtigkeit und Frieden geworden. Wie eine Besucherin im Gästebuch der Ausstellung schrieb: „Ich bin die Enkelin von Palästinensern. Deshalb schätze und würdige ich jede einzelne Anstrengung und jedes Engagement, ob groß oder klein, von allen Menschen, die dies heute möglich gemacht haben. Die Geschichte und die Gegenwart nicht nur durch den Schmerz zu betrachten, sondern auch durch die Schönheit, Erhabenheit, Pracht und Göttlichkeit, die diesem Ort innewohnen.“

Dies ist eine Übersetzung des Artikels aus

This Week in Palestine # 325, June 2025

mit freundlicher Genehmigung von Sani P. Meo und

mit herzlichen Dank an Taisir Masrieh und Tamer Hasbun und das Team